當科技與人文相遇,當生命密碼與空間美學對話,干細胞展廳便不再是冰冷的知識容器,而是一場關于生命起源、再生與希望的詩意漫游。在這里,每一個展項都是詩行的斷句,每一處光影都是韻腳的流轉(zhuǎn),設計師以創(chuàng)意為筆,在三維空間里書寫著屬于干細胞的生命史詩。

一、敘事起點:以“種子”為錨,埋下詩意的伏筆

干細胞,被稱為“生命的種子細胞”。展廳的設計便從這一核心意象出發(fā),將“種子”作為敘事的原點。入口處,一面由漸變透光混凝土構筑的“生命之墻”緩緩展開——淺金色顆粒從墻面底部向上生長,模擬干細胞分裂時的動態(tài)軌跡,終在頂部綻放成星芒狀的裝置。這面墻既是導覽標識,也是一首視覺化的“生命序章”:觀眾尚未深入展廳,便已通過觸覺(混凝土的微糙質(zhì)感)與視覺(流動的光影)感知到干細胞的本質(zhì)——蘊含無限可能的“未完成態(tài)”。

設計師刻意模糊了“科技展陳”與“藝術裝置”的邊界。序廳中央懸浮的球形裝置,以生物凝膠包裹的微型LED矩陣構成,內(nèi)部流轉(zhuǎn)的淡綠色光帶模擬干細胞在培養(yǎng)基中的游移軌跡。當觀眾靠近,傳感器觸發(fā)裝置旋轉(zhuǎn),光帶隨之重組為DNA雙螺旋與干細胞形態(tài)的疊加投影。這一刻,科學原理不再是教科書上的圖表,而成為一場可觸摸的“光的詩學”。

二、空間轉(zhuǎn)譯:將微觀世界譯為宏觀詩境

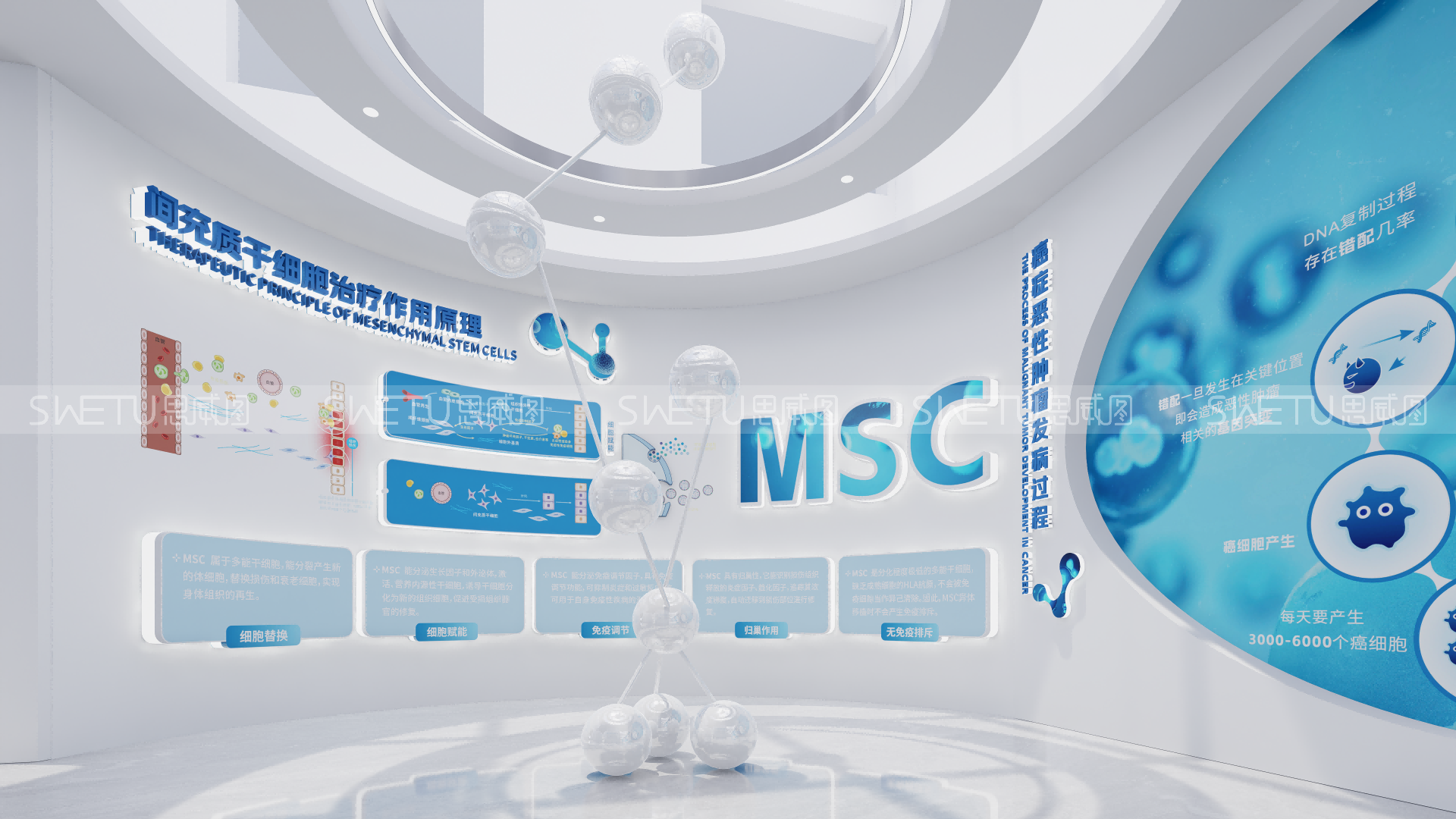

如果說序廳是“種子的萌發(fā)”,主展區(qū)則是對干細胞世界的深度“解碼”。這里沒有堆砌專業(yè)術語,而是通過“空間轉(zhuǎn)譯”將微觀生命現(xiàn)象升華為可感知的詩意場景。

在“細胞劇場”單元,設計師以水幕為幕布,用全息投影演繹干細胞的“多向分化”過程:一滴藍色液體從天花板墜落,墜入水面瞬間分裂成紅細胞(猩紅絲線)、神經(jīng)細胞(銀白枝杈)、軟骨細胞(半透明膠質(zhì))——每一種分化都伴隨不同的音效:紅細胞的躍動是心跳的鼓點,神經(jīng)細胞的延展是豎琴的輕撥,軟骨細胞的凝聚是陶笛的低吟。這場“分化禮贊”將科學過程轉(zhuǎn)化為多感官的詩,觀眾在視聽交融中理解:干細胞不是機械的分裂者,而是生命的“詩人”,用不同的“韻腳”書寫器官與組織的篇章。

另一處“再生花園”則用自然意象解構科技。地面鋪就仿生苔蘚地膠,隨著觀眾腳步起伏,嵌入其中的壓力傳感器激活墻面投影——原本靜止的“干細胞森林”開始生長:干細胞“樹苗”吸收營養(yǎng)液(投影中的光點)后抽枝發(fā)芽,修復受損的“樹干”(模擬組織損傷修復)。設計師借此傳遞一個核心隱喻:干細胞如同自然中的修復者,既遵循生命規(guī)律,又蘊含超越常規(guī)的力量。這種將科技邏輯轉(zhuǎn)化為自然詩學的手法,讓嚴肅的科學變得溫柔可親。

三、情感共鳴:在未來維度書寫生命的希望詩行

展廳的終點不是知識的終點,而是情感的升華。在“未來艙”區(qū)域,設計師用“時間軸+互動書”的形式,將干細胞的臨床應用案例轉(zhuǎn)化為一封封“給未來的信”。透明展柜中陳列著真實的科研手札、患者的康復日記,以及用干細胞培養(yǎng)的類器官模型——旁邊是一塊可觸控的電子屏,觀眾可以選擇“寫信”:“致2035年的自己:希望那時,干細胞已治愈了媽媽的關節(jié)炎”“致未知的你:感謝這些微小的種子,讓罕見病不再絕望”。這些“生命留言”被投影在艙體的曲面墻上,與艙外的城市天際線投影交疊,構成一幅“科技與人”的溫暖圖景。

更令人動容的是結尾處的“生命之光”裝置:一束暖金色光線從展廳穹頂傾瀉而下,地面投射出無數(shù)細小的光斑,每一個光斑對應一位接受干細胞治療康復的患者姓名。觀眾站在光中,仿佛置身于生命的銀河——那些曾經(jīng)被疾病籠罩的個體,因干細胞的介入重獲新生,他們的故事匯聚成明亮的詩行。

結語:空間即詩,科技向美

干細胞展廳的終極使命,是將“生命的種子”轉(zhuǎn)化為“心靈的種子”。當創(chuàng)意與科學交織,當技術與人文共舞,空間便超越了物理屬性,成為傳遞生命溫度的詩載體。這里的每一處轉(zhuǎn)角、每一束光影、每一次互動,都在訴說:干細胞不僅是醫(yī)學的突破,更是人類對生命本身的禮贊——我們既敬畏它的神秘,更相信它的力量;我們記錄它的現(xiàn)在,更期待它書寫的未來。

Want to work with us?